視覚障害者のガイド方法|名古屋市金山の鍼灸院イトウ針灸院 眼科鍼灸、腰痛、肩こりはお任せ

画面表示

- 白/黒反転はこちら

- 金山駅

送迎可 予約制 052-881-3768

営業時間 : 9:00~12:00 / 16:00~19:00

定休 : 水曜・日曜、祝日

視覚障害者のガイド方法

院長の伊藤です。

先日、名古屋市視覚障害者協会の主催する「eyeからつながる用具展!」に参加しました。

視覚障害の方が利用出来る様々な機器が展示してあり、以前ブログでお伝えした「OTON GLASS(オトングラス)」や「暗所視支援機器 MW10」の体験会も行われていました。

頂いた資料の中で、視覚障害者の方のガイド方法の説明があり、とても分かり易かったので備忘録をかねて掲載します。

目次

みなさん1人ひとりがガイド

眼の不自由な人が駅のホームから転落したり、道路を歩行中の事故、工事現場付近での災害など、たびたび報道を耳にすることがあると思います。

街で白杖(はくじょう)を持ち歩いている人を見かけたとき声をかけることに戸惑う、タイミングを逃してしまったという経験はありませんか?

視覚に障害がある人たちは、歩き慣れた道であっても、その日の天候や周囲の騒音、体調等により判断を誤ってしまうことがあります。

みなさんがすこし気に掛けて下さることで、重大な事故を避ける事がでしょう。

街で白杖を持った人に出会ったときは、ぜひお声かけをお願いします。

立ち止まっていたり、迷っている様子のとき

「何かお困りですか?」「どちらにいかれますか?」「お手伝いしましょうか?」など声をかけてください。

断られたときは不愉快な思いをされるでしょうけれど、再び機会がありましたら、ぜひ声かけをお願いします。

駅のホーム、工事現場、前方に障害物があるとき

離れたところから「あぶない!」と声をかけられても、自分のことと思わなかったり、驚いたりして危険ですので、軽く身体に触れて「前に〇〇がありますよ」「工事中ですよ」など、静止させてから危険を回避するよう教えて下さい。

交差点、横断歩道付近でみかけたとき

信号の変わりめに「青ですよ」」「一緒に渡りましょうか」と声をかけて下さい。

ガイドの基本姿勢

ガイドをする際の基本姿勢は、下に降ろした自分の肘の少し上あたりを握ってもらう、または肩に手を置いてもらい半歩先を歩きます。

歩くときは、二人分の幅を意識して歩きます。

また、空いての背の高さにも注意して、突き出た甲板や枝などにぶつからないように歩きます。

歩く速度は相手に合わせ、路面の凹凸などの変化にも気を付けます。

周囲に気を払いつつ、できるかぎり自然体で眼の代わりをすることが望ましい。

ガイドをしながら周囲の様子を伝えると、眼の不自由な人にとっては周囲の状況が想像出来て助かることでしょう。

階段や段差の手前では一度止まり、「昇り階段です」「下り階段です」など声をかけてから移動します。

進路の幅が狭くなる時は、「狭くなります」と伝え、後に移動してもらい、一人分の幅で歩く速度を少し落としてください。

言葉で説明するときに、そこ、ここ、あそこ、こっち、では距離および方向がつかめないため、必ず、前、後ろ、右、左、何時の方向、と具体的に伝えましょう。

眼の不自由な人から離れるときは一声かけるようにしましょう。

このようなことはひかえましょう

相手の意思を確かめず、突然白杖を持つ、服やカバンを引っ張る、空いての腕を抱える、後方から美を抱える、押す、といった行為。

関連記事

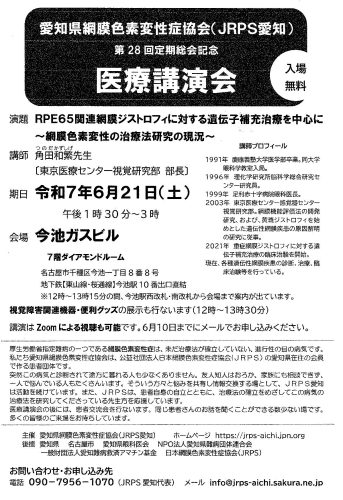

JRPS愛知 医療講演会のお知らせ

院長の伊藤です。 目に関するイベントのお知らせです。 今年もJRPS愛知の医療講演会が開催されます。 最近は慶應義塾大学病院での光遺伝学の治験のニュースなど、網膜色素変性に関する明るい話が出ています。 遺伝子治療も治療薬[…]

ドライアイの予防方法

日に日に寒くなってきて、乾燥している日が増えてきています。 冬場になるとドライアイで悩まれている方が非常に多くなります。 ドライアイと乾燥は非常に関係が深いです。 目次1 ドライアイの原因2 ドライアイの予防方法3 まと[…]

視覚障害者の目になるアプリ「Be My Eyes」

こんにちは。 院長の伊藤です。 先日、患者さんから素敵なアプリの話を聞いたので書きたいと思います。 視覚障害者の目になるアプリ「Be My Eyes」 「Be My Eyes」を日本語にすると「私の目になって」という意味[…]

視覚障害者の「目」になるアプリ「Seeing AI」

院長の伊藤です。 視覚障害者の「目」になるアプリ「Seeing AI」をご存じですか? 今回、このアプリの日本語版がリリースされたので、アプリの紹介と実際に使ってみた感想を書きたいと思います。 目次1 Seeing AI[…]

物がゆがんで見えてませんか?

目次1 変視(へんし)とは2 変視が起こる原因3 変視の見え方の例3.1 正常な見え方3.2 変視の見え方の一例4 変視のセルフチェック方法4.1 アムスラーチャート4.2 ゆがんで見える例5 もし歪みが見つかった場合は[…]